臺師大EMBA藝文大師講座 劉振祥談攝影美學與跨域創作價值

臺師大EMBA藝文大師講座 劉振祥談攝影美學與跨域創作價值

全文轉載自經濟日報

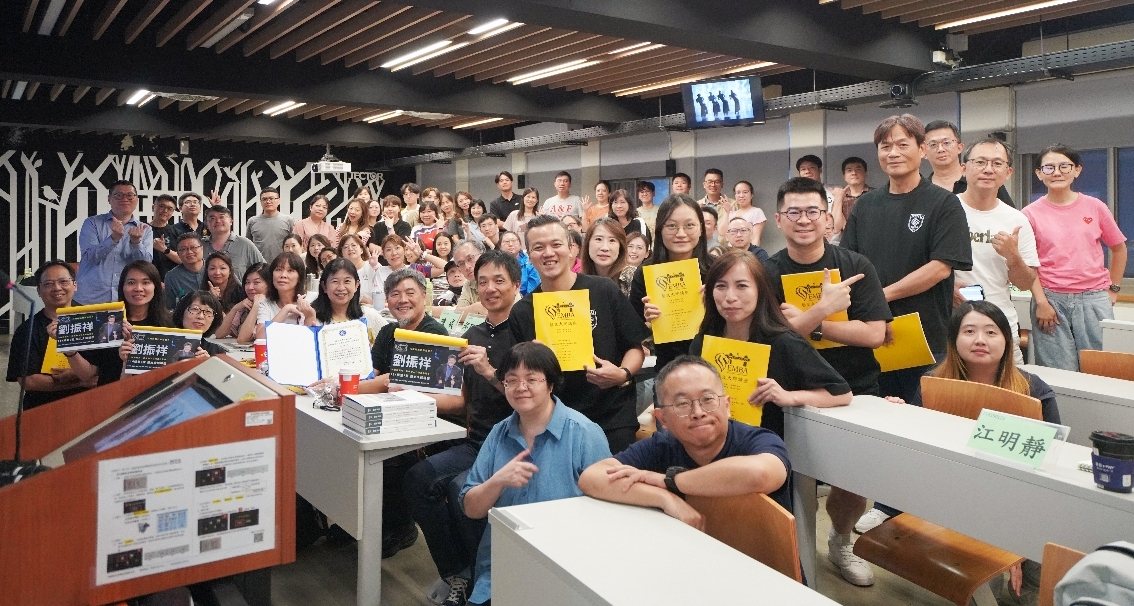

榮獲吳三連獎藝術類攝影獎及第25屆臺北電影獎卓越貢獻獎的知名攝影家劉振祥,日前於國立臺灣師範大學EMBA藝文大師講座分享其橫跨「街頭的喧囂到劇場的靜謐」的攝影生涯。他不僅見證臺灣關鍵的歷史轉折,更透過鏡頭為國內文化產業描繪出獨特的經濟價值鏈。

臺灣新電影:奠定在地文化資產的基石

劉振祥的攝影生涯始於1983年,正值臺灣新電影浪潮興起。他早年擔任攝影助理,參與《兒子的大玩偶》側拍劇照,也接拍舞台表演的案子,並在退伍後接下電影《戀戀風塵》、《恐怖份子》的劇照師工作,這也開啟了他正式進入電影劇照領域的攝影生涯。

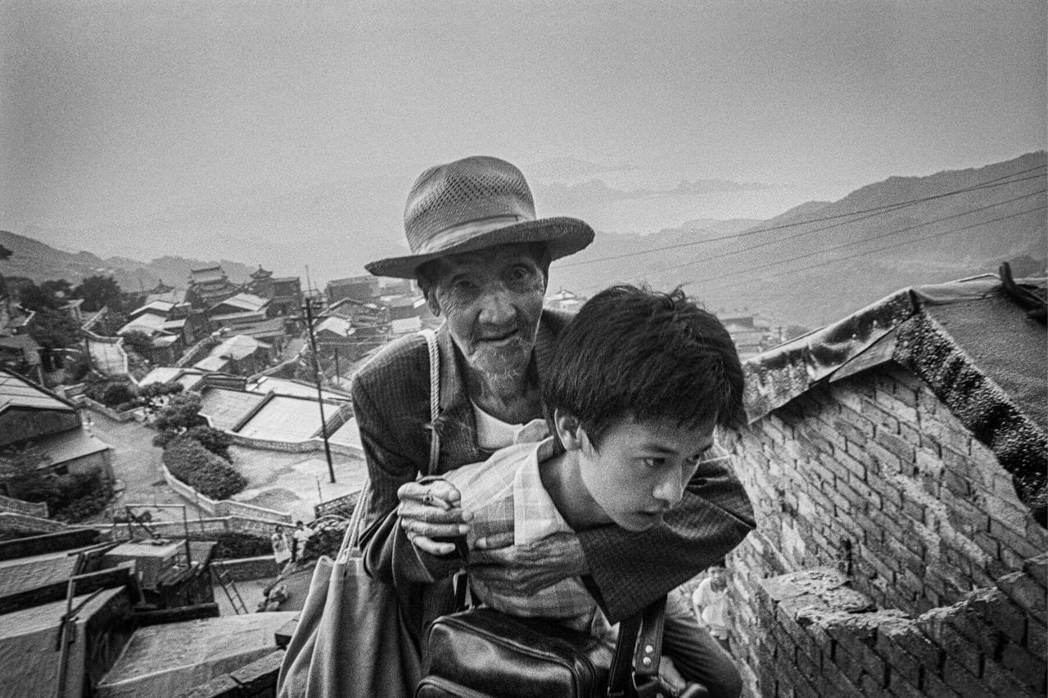

「劉振祥的劇照作品往往超越劇情本身,成為獨立的藝術存在。」例如,在《戀戀風塵》拍攝期間,他曾捕捉到男主角背阿公上山時的珍貴瞬間,這段雖未納入電影,卻深刻地反映了真實生活中的「人情味」,亦成為劇照與生活連結的最佳註解。此外,他紀錄當時台北車站淡水線第六月台的照片「一名清瘦少女的身影」,因其對鐵道歷史的時代意義,獲得鐵道博物館青睞,將其作為展覽一部分。

他更親身見證並記錄了台灣新電影的黃金時代,如1980年代中期,侯孝賢、楊德昌、陳國富、詹宏志、吳念真「五大推手」的珍貴合影,原為籌組電影公司而拍攝,雖公司未成立,這張照片卻在30年後成為紀錄片《光影。30》的海報,象徵著台灣新電影走向國際的開拓歷程。2008年後,劉振祥與導演鍾孟宏合作,再次深入劇情片拍攝現場,他透過劇照捕捉演員在非劇情演出時的真實心境,呈現出電影鏡頭難以表達的內在層次。

解嚴後社會變革:公共記憶的商業價值與產業機會

1986年,劉振祥進入《時報新聞週刊》擔任攝影記者,當時臺灣處於解嚴前後、媒體蓬勃發展的黃金時期。他見證了從美國301條款執行、蔣經國逝世、機場事件、野百合學運到刑法100條廢除等一系列關鍵的政治社會變革。他指出,當時新聞攝影師在第一線面對衝擊的場景,其作品不僅記錄歷史,更塑造公共記憶,為後來的文化研究提供寶貴素材。

「紀實攝影與商業攝影之間存在顯著的觀念與技術門檻,需要攝影師具備極高的現場掌控力與溝通能力。」然而,劉振祥的作品超越事件本身,因其具備強烈的美學成分,得以放大展出並成為時代的視覺象徵,如野百合學運照片被選用覆蓋中正紀念堂的畫作,體現影像作為文化符碼的影響力及商業潛力。他還提到,1990年代臺灣劇場大量運用社會運動能量,將抗議行動轉化為街頭表演藝術,如黑名單時期數千人戴面具的群眾運動,實為一場大型行為藝術,展現了社會議題如何與藝術結合,產生巨大的傳播與社會效益。

雲門舞集:國際品牌塑造與創新行銷策略

自1987年起,劉振祥成為雲門舞集長期的合作攝影師,深度參與其國際品牌的建立與推廣。他強調,舞作宣傳照的拍攝,往往在舞作構想階段即啟動,比服裝、佈景、燈光更早,為國際藝術節提供素材,影響編舞與燈光設計,這項前瞻性的行銷策略,對於藝術團體拓展國際市場至關重要。雲門的經典舞作如《流浪者之歌》累積22年219場演出,其照片不僅記錄舞作生命歷程,更成為品牌視覺資產。劉振祥更捕捉了老師林懷民登臺的最後身影及總監鄭宗龍的現代舞作,展現雲門藝術傳承與創新並進的品牌力。

雲門的「家庭」文化從舞者攜子巡演到行政人員志工服務,以及觀眾的高度自律,都反映出其獨特的組織文化,間接累積品牌情感價值與社會資本。2008年八里排練場大火後,劉振祥的鏡頭記錄了災後重建過程,九歌面具與佛像奇蹟生還,這些故事與影像成為雲門浴火重生的有力符碼,進一步強化其品牌韌性。戶外演出結合池上稻田的壯麗景致,他把這些自然與人為的交互作用化為國際級的宣傳影像,成功行銷臺灣的自然之美與文化創新,也為在地觀光與農產品帶來商機。

池上地域活化:永續農業與藝文結合的示範

劉振祥與池上的淵源,始於為老師林懷民拍攝在地影像。他在2020年至2023年,因疫情影響,在池上進行了三年的駐村計畫,深入記錄這片土地。他發現池上農民對土地的敬重,尤其逾700公頃農地堅持不設電線桿,以確保稻作品質。這份對稻米品質的執著,讓池上米多次在盲選中脫穎而出,獲選「全台最好吃的米」;而有機種植成為日常,也使其成為全臺單價最高的米之一,證明了「友善環境」與「高經濟價值」可以和諧共存。

他透過高空視角,捕捉農機在稻田上繪製的抽象圖案,將農地景觀轉化為藝術作品,提供獨特的在地美學觀點。這種將在地農業與藝術結合的策略,不僅提升了池上米的品牌價值,也為當地藝文活動與觀光發展注入新動能,打開地域經濟活化的成功模式。

攝影美學與產業洞察:跨領域學習與永續價值

「攝影不僅是技術,更是個人生命經歷與美學詮釋的累積。」劉振祥強調,藝術設計、繪畫、雕塑等跨領域學習,能啟發攝影師對空間與構圖的感知,從而創造出更具深度的影像。在資訊爆炸的時代,攝影的「容易」反而使其「做好」變得困難。他呼籲在拍攝時,應思考如何透過影像與人溝通,創造差異化價值。

劉振祥的攝影生涯跨越了現實與藝術的界限。他以攝影家的敏銳與人文關懷,捕捉了社會的脈動、民主的陣痛、藝術的昇華與土地的詩意。他的作品不只是一張張照片,更是臺灣歷史與文化的鮮活見證,是他以生命累積而成的視覺語言,讓世人看見這座島嶼獨特而深刻的靈魂。他的影像讓大眾在喧囂中看見秩序,在靜謐中感受力量,並在凝視之間,讀懂了臺灣的心緒與風景。